As mídias brasileiras divulgaram há semanas o caso de um estudante cotista que teve sua vaga cancelada após uma comissão interna de sua instituição de ensino constatar que ele não preenchia um dos critérios de elegibilidade para a cota, que no caso seria apresentar “a cor da pele, os traços faciais e a textura do cabelo” esperados dos “candidatos que se autodeclaram negros“. O estudante, que havia se identificado como pardo, tornou-se mais uma vítima de um problema que infelizmente reacende o questionamento sobre a validade do regime aprovado pela Lei nº 12.711/2012. No fundo de todos os casos como o dele parece existir uma grande ignorância sobre a necessidade desse regime, e, mais especificamente, sobre a História e a realidade das pessoas pardas, que hoje constituem a maior parte da população brasileira. Mas vamos por partes, pois o tema é complexo, demanda algum conhecimento histórico e não se pretende aqui de modo nenhum exaurir sua discussão.

A política de cotas da instituição de ensino citada antes tem como alvo candidatos egressos do ensino público que apresentam “características físicas que, na sociedade brasileira, estão direta e explicitamente associadas ao preconceito racial”. Esse preconceito tem raízes históricas nos trezentos anos do tráfico transatlântico que escravizou pelo menos doze milhões de seres humanos nascidos na África e seus milhões de descendentes nascidos nas Américas. A escravidão sempre existiu nas sociedades humanas, mas nunca antes tivera relação direta com a cor da pele dos escravizados, o que só passou a ocorrer em função dessa violenta e maciça diáspora africana. A primeira geração de afetados por esse tráfico era composta de homens e mulheres africanos que foram capturados, transportados e vendidos como mercadoria nas Américas. Essas pessoas eram classificadas como pretas e podiam receber uma designação geográfica relativa ao porto onde eram embarcadas. É por isso que encontramos milhares de menções a pretos da guiné em documentos antigos.

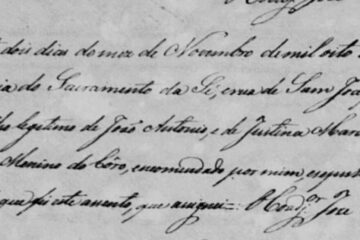

No Brasil, os filhos desses africanos eram classificados como crioulas. Se fossem libertos no ato do batismo, se tornavam pardos. Pardos também eram os escravizados adultos libertados por seus senhores em disposições testamentárias, escravizados que encontravam pedras preciosas de grande valor nas áreas de mineração e escravizados que acumulavam quantia suficiente para comprar a própria liberdade. Na sociedade escravista brasileira, os pardos se diferenciavam dos demais africanos e afrodescendentes por sua condição de libertos e, como tal, poderiam até possuir escravizados, pois naquela sociedade pessoas livres não executavam tarefas manuais – na lavoura ou na esfera doméstica – e tampouco atuavam no comércio ambulante. Pardos também constituíam irmandades religiosas segregadas, nas quais pretos e escravizados não costumavam ser aceitos.

A pessoa parda ultrapassava a barreira da escravidão, mas a cor da sua pele não deixava dúvida para a sociedade colonial escravista de que ela carregava – como se dizia na época – uma mácula de sangue, o que costumava ser um impedimento para a ocupação de cargos na administração colonial e no clero. A República apenas tornou a situação dessas pessoas mais crítica devido a um projeto de nação inspirado em teorias biológicas que preconizavam uma pretensa superioridade dos brancos em relação aos pretos e mestiços. Esse ideário infiltrou-se nas políticas de estado, resultando em programas como o de imigração incentivada de europeus, que sob o pretexto de substituir a mão de obra escravizada tinha por finalidade o embranquecimento da população. Na década de 1930, enfim, a obra do cientista social Gilberto Freyre instituiu o ideário da “democracia racial” – termo cunhado pelo cientista social Arthur Ramos de Araújo Pereira (1903-1949) – brasileira, no qual se defende que o regime escravocrata não era violento, e sim paternalista.

Os ideários descritos se infiltraram na cultura brasileira, pelo que se consolidaram percepções de que de que nunca houve racismo no Brasil e de que pessoas pretas e pardas seriam mais propensas ao crime e à violência. Neles estão as origens do racismo estrutural que assola a sociedade brasileira e do preconceito que a ele fica atrelado, muitas vezes de forma dissimulada. O preconceito sustentado por uma suposta inferioridade e por pensamentos científicos interpretadas por conveniência, aliado à ausência de medidas que garantissem aos ex-escravizados a posse da terra para subsistência e de políticas educacionais que lhes facultasse competir em pé de igualdade com os brancos, relegaram essas pessoas aos estratos mais baixos da sociedade brasileira, pelo que passaram a habitar lugares insalubres, periféricos e, hoje, violentos. E não foi por escolha, que fique claro, pois grande parte delas foi parar nesses lugares após reformas urbanas, como as várias realizadas na cidade do Rio de Janeiro no século XX, que sob o pretexto de embelezar a urbe expulsavam as pessoas das classes mais baixas para áreas periféricas.

A muito custo, os descendentes de algumas dessas pessoas conseguiram, já na segunda metade do mesmo século, pelo acesso à Educação, ter profissões valorizadas e alcançar alguma ascensão social. Assim ocorreu nas décadas de 1970 e 1980 com os descendentes do senhor Enéas Pereira Belém (1888-1970), que já nascera livre um mês antes da assinatura da Lei 3.353, de 13 de maio de 1888, a famosa Lei Áurea. Enéas e todos os seus filhos foram registrados como pardos nos documentos religiosos e civis. Eles não alcançaram o ensino superior, mas alguns dos netos chegaram lá, o que lhes garantiu um padrão de vida superior ao dos pais. Para parte dos netos desse cidadão brasileiro, a Educação foi um instrumento efetivo de ascensão social e econômica.

Para grande parte dos brasileiros pretos e pardos, no entanto, esse instrumento ainda costuma ser insuficiente, pelo que eles e seus filhos precisam fazer grande esforço para sair dos lugares insalubres, periféricos e cada vez mais violentos onde vivem. É para eles que a política de cotas deve existir, e o censo de 2022 dá a aproximada dimensão da reparação que precisa ser feita: mais de 92 milhões de pessoas (45,3% da população) entrevistadas pelos recenseadores se identificaram como pardas. Os dados do mesmo censo informam que o rendimento-hora de pretos e pardos (R$ 1.994) é 64,2% inferior ao de brancos (R$ 3.273). Mesmo o rendimento de mulheres brancas (R$ 2.858) supera o dos homens pretos ou pardos (R$ 2.230). E essa discrepância foi observada em todos os níveis de instrução, o que expõe a urgência não só da política de cotas, mas de outras similares para promover uma igualdade social de fato no Brasil.

Vamos, finalmente, tratar do caso da identificação das pessoas pardas. O erro da comissão da instituição citada no início deste texto está em identificar “a cor da pele, os traços faciais e a textura do cabelo” esperados dos “candidatos que se autodeclaram negros” como critério absoluto para concessão de cotas a egressos do ensino público. Se o racismo estrutural da sociedade brasileira ainda permite que se identifiquem pessoas pardas como não brancas, e se essas pessoas foram historicamente forçadas a viver em lugares insalubres, periféricos e violentos, temos uma situação de fato em que essas pessoas têm pouca chance de alcançar um nível de educação que lhes faculte uma ascensão similar à experimentada pelos netos do senhor Enéas.

Além disso, pesquisas realizadas na década de 1970 demonstraram que os procedimentos cognitivos envolvidos no processo de classificação racial pelos brasileiros se estruturam em um sistema extremamente complexo, em especial quando a classificação é realizada entre os extremos de branco e preto, que é justamente o contexto da mestiçagem. A complexidade se verifica, por exemplo, nas constatações de que (a) os aspectos fenotípicos podem ser suplantados por fatores socioeconômicos; (b) sujeitos diferentes podem classificar um mestiço de formas diferentes (pardo, moreno claro, sarará …) e (c) o mesmo sujeito pode classificar um mestiço de formas diversas em momentos diferentes. A marca fundamental desse sistema é, portanto, uma enorme ambiguidade – leia aqui um estudo mais recente que reitera as conclusões do estudo original. Atribuir a pardos os mesmos critérios atribuídos a “pessoas que se autodeclaram negras” é não apenas incorreto dadas as características da sociedade brasileira, mas também, e em última instância, ineficaz como política de reparação.

Em minha opinião, no caso de candidatos pardos, faria sentido atribuir maior peso a critérios acessórios aos fenotípicos numa escala de pontos para fins de seleção, tais como:

- Formação: maior pontuação para candidatos que forem egressos do ensino público e com, pelo menos, bom desempenho;

- Renda: maior pontuação para candidatos cujas rendas familiares os incluam nas classes D ou E;

- Moradia: maior pontuação para canditados que habitem comunidades de baixo IDH em relação às áreas limítrofes.

A cada um desses critérios corresponderia uma pontuação que aumentaria a nota final de cada candidato concorrendo a uma vaga da cota. O critério da moradia precisaria ser analisado de forma cuidadosa, pois em grandes cidades brasileiras – como São Paulo e Rio de Janeiro – existem comunidades carentes limítrofes a bairros com alto IDH. O regime de cotas precisa ser aperfeiçoado, não extinto, até que se encontrem formas mais eficazes de garantir oportunidade de ascensão a todo cidadão brasileiro, independente da percepção que se tenha da cor de sua pele.

José Araújo é genealogista.