Aos trinta dias de agosto de mil oitocentos e cinquenta e cinco foi sepultada no cemitério da Irmandade do Santíssimo Sacramento desta igreja da freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Bananal Maria Teresa da Paz, branca, fluminense, idade cinquenta anos, viúva, moradora na freguesia de São Pedro e São Paulo. Foi por mim encomendada e pelo reverendo coadjutor da freguesia. Do que, para constar, fiz este assento.

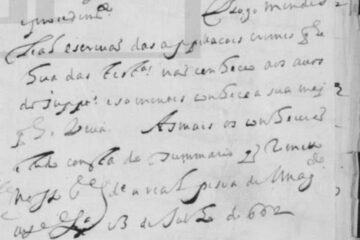

A realização de sepultamentos em necrópoles ou cemitérios – como foi o caso de minha tetravó Maria, cujo assento abre este texto – é algo relativamente recente na sociedade brasileira. O costume mais antigo era de fazer os sepultamentos dentro – sob o assoalho – e em torno das igrejas, ficando os membros mais ilustres da sociedade enterrados bem perto do altar, como se assim pudessem garantir um lugar mais perto de Deus. As pessoas escravizadas que haviam acabado de desembarcar no Brasil e ainda não haviam sido leiloadas nos mercados de gente eram sepultadas em qualquer lugar, até que surgiram os cemitérios de pretos novos, como os do Rio de Janeiro.

A medida de sepultar toda a gente em cemitérios teve finalidade higiênica, afinal era crescente o temor de que, ao respirar os miasmas dos corpos em decomposição nos assoalhos dos templos, os fiéis acabassem por contrair doenças graves. A crença nos miasmas só seria derrubada com a descoberta da existência das bactérias e dos vírus, esses, sim, os verdadeiros causadores das doenças que ainda matavam no século XIX e já haviam matado muitos brasileiros desde a chegada dos europeus no século XVI.

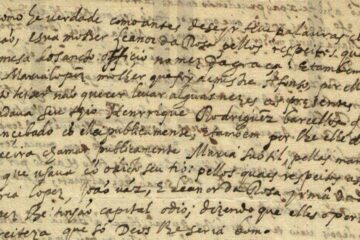

Para além de serem formas seguras de dar destinação aos corpos dos mortos, os cemitérios acabaram se tornando formas de ostentar as diferenças sociais que vigiam durante as vidas das pessoas que neles se encontram. Não é por outra razão que nesses locais vemos desde túmulos ou jazigos tradicionais, no solo e sem nenhum adorno; até os mais elaborados mausoléus e as criptas. Pela localização, pelo tamanho e pelo estilo do túmulo se reconhece a posição que o defunto – ou sua família – ocupava na sociedade. Por essa razão, a visita a um cemitério pode ajudar a entender as distinções entre as famílias cujas histórias se quer contar.

Na cidade do Rio de Janeiro, na qual faço parte significativa de minha pesquisa genealógica, o cemitério mais conhecido talvez seja o de São João Batista, localizado no bairro de Botafogo e inaugurado em 1852 pelo imperador Pedro II. Nele estão sepultadas, além de muitas pessoas anônimas, figuras ilustres como o inventor Santo Dumont; os escritores Graciliano Ramos, Lima Barreto e Raquel de Queiroz; os cantores Carmen Miranda, Clara Nunes e Nara Leão; e os políticos Afonso Arinos, Carlos Lacerda e Luís Carlos Prestes.

Em uma visita recente a essa necrópole fiz registros dos mausoléus das famílias Guinle, Modesto Leal e Smith de Vasconcelos, cujos sobrenomes talvez ainda hoje possam ser reconhecidos como pertecentes a uma elite, mas há décadas já haviam tido essa posição representada nas escolhas de arte tumular feitas para sinalizar as últimas moradas de seus representantes mais ilustres.

Para além das visitas às necrópoles – ou em substituição a elas – a pesquisa em uma base de dados tumulares é relevante para o genealogista que deseja ir além da mera coleção de datas, por isso recomendo uma busca no sítio Billion Graves, no qual se encontram imagens de túmulos de cemitérios de inúmeras cidades, feitas por voluntários que também se dedicaram a transcrever o teor de lápides muitas vezes já bem danificadas pelo tempo. Vale uma visita virtual e sem dúvida uma colaboração a partir de registros que se podem fazer em cemitérios locais usando o aplicativo dessa plataforma.

José Araújo é genealogista.